府城戀愛談社區報Ⅱ

遠古時期的婚姻關係是鬆散的,男女雜游不媒不聘。隨著進入農耕社會,男子因具先天體力優勢,漸居主導,財產權和社會地位高於女性,家庭婚姻關係也由原本母系社會過渡到父權制,生產力提高後,私有財產和貧富差距出現,後期氏族社會瓦解,階級社會出現,女性身分愈發受到箝制,甚至可以買賣與搶奪。

從漢字的形體構造也可一窺漢民族的嫁娶觀,據《說文》:「嫁:女適人也。从女家聲」,再如《方言》:「自家而出謂之嫁」,「嫁」把「女」與「家」聯繫在一起,出嫁代表有家;「嫁」在古文中也有「賣」的意思,女子嫁人就是賣給人家,女子等於私有財產,男性要取得傳宗接代的工具,需靠錢財交易進行,有必要時還能將其轉賣,女子只能聽任擺佈。而「娶」字則源自搶奪婚,「娶」在《詩經》、《周易》裡原寫為「取」,據《說文》記載:「娶:取婦也。从女从取,取亦聲」。「取:捕取也。从又从耳。《周禮》:『獲者取左耳。』《司馬法》曰:『載獻聝。』聝者,耳也」,可知「取」之本義即以武力獲取搶奪,古代戰爭勝者取俘虜之耳做為記功憑證,之後專為婚娶之義另造「娶」字,代表男子把別人家的女兒取到自己家裡。因此,從字源來說,男取得女謂之「娶」,女往新家謂「嫁」;女兒嫁「出去」,或媳婦被男方娶「進門」,都象徵傳統漢人婚姻男尊女卑,男方獲得,女方失去,必須支付財貨做為補償。

這種隱身在文字語言背後的價值觀,深刻表現出傳統漢人夫妻經營婚姻乃至雙方家族看待婚姻的立場。聘金是婚姻成立的要件,一方面為補償女方失去的勞動力與生產力,以及從小養育的花費,此外,如不依古禮行儀及完聘,女方則會被譏諷是小妾不是正妻,因此民間把嫁女兒收聘視為天經地義,也表示明媒正娶、合乎禮儀的規範。

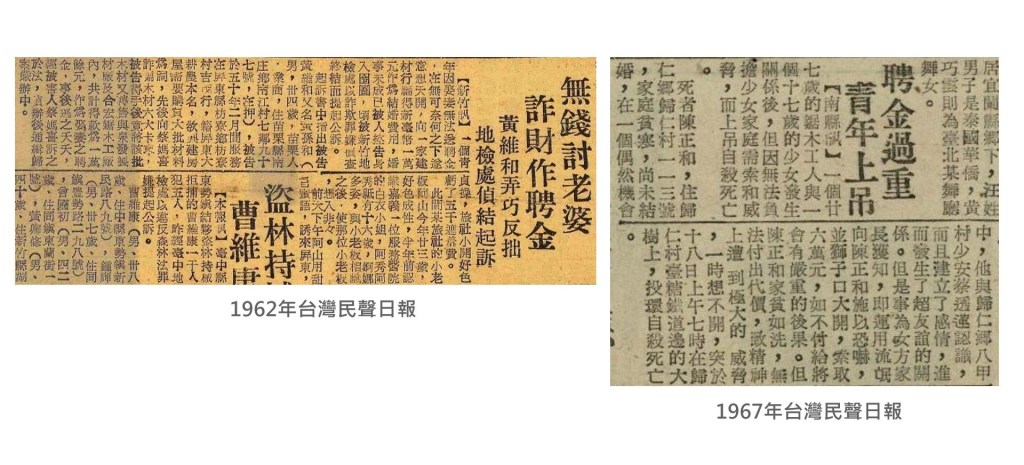

清領時期,聘金不但被官方認可,民間也常以聘金來判斷女人身價。不過,嫁娶只論聘金多寡,不論對方人品,使婚姻宛如金錢交易,也讓女性在婚嫁過程中失去人格與自主權,常有女方因為還不出聘金,只能讓女兒被夫家轉賣。另方面,嫁娶論財,男性必須付出龐大聘金財才能娶妻,為籌措聘金,不惜賒借典當,甚而偷矇拐騙,更衍生許多社會問題。

日治中後期,臺籍知識份子開始鼓吹各種新思想,提倡婚姻改革,反對有如人身買賣的聘金制度以及媒妁之言,主張人們應該有自由戀愛的權利,甚至身體力行廢除收聘與妝奩陋習,然而,聘金改革始終是知識分子才有的想法,台灣人民仍存在收聘的觀念,聘金習俗仍難以根絕。

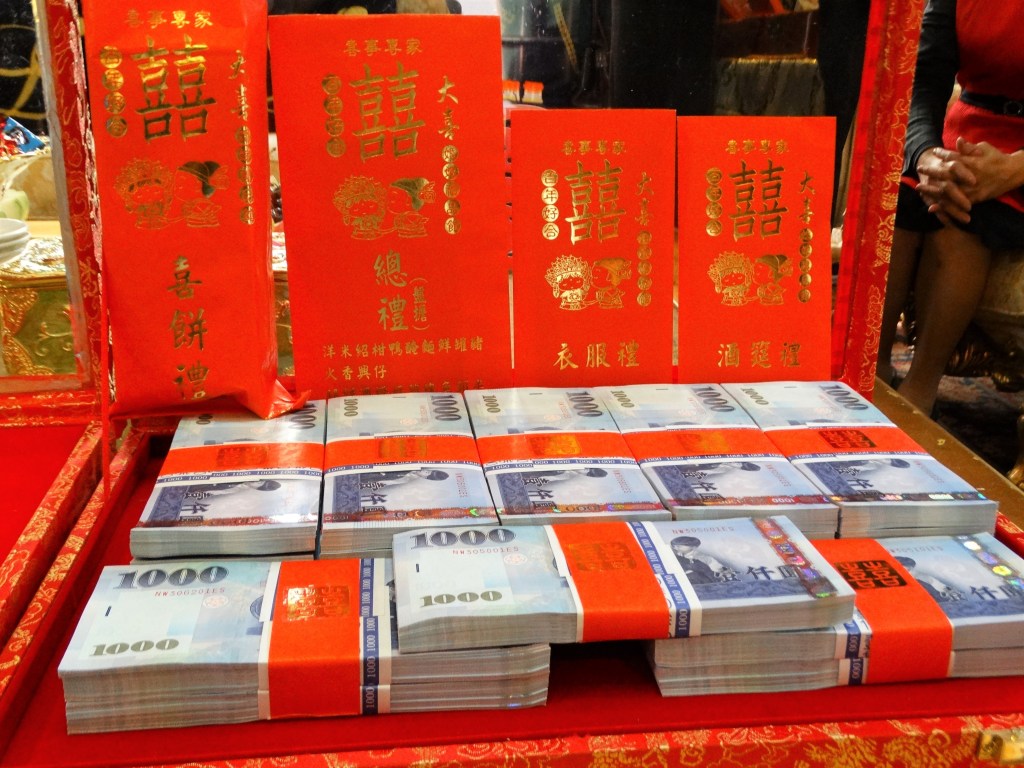

戰後,儘管隨著時代與社會變遷,議聘仍是嫁娶過程十分重要的環節,有時還成為男女兩家的拉鋸戰。今日台南嫁娶仍常見大聘和小聘,金額於提親時多已商議好,通常大聘多作為彰顯男方面子與排場之用,於行聘後由男方攜回(或收紅包袋),意思是嫁女兒而非賣女兒;小定(小聘)在民間又稱為「奶母錢」或「屎裙仔錢」,是男方表示對女家養育女兒的答謝,女方多只收小聘。

註:一般來說,大聘通常36萬以上、或60、66萬為主。而小聘多為10萬、12萬到36萬不等,依雙方家長議定。

由於現今社會男女平等,婚前雙方父母的照顧亦相等,加上惟恐收聘會引起兩家不睦或影響新人日後和諧,因此愈來愈多新人長輩已不收聘金也不用嫁妝,或將雙方父母給子女的聘金或嫁妝,作為添置新居家具與新人未來生兒育女的基金。

其實,豐厚的聘金與嫁妝已非生活無虞與美滿婚姻的保證,良緣締結別計較,婚後幸福才是王道。